Contents

「明治憲法体制」の矛盾と展開

~日本近代史のとらえかた(4)~

「下からの正統性」=国会開設開設をめぐる対立~民権運動の挑戦と限界

開発独裁政権として成立した維新政府の権力は「天皇の信任」という上からの「正統」性とナショナリスティックな「正当」性に依存したものであった。しかし、被支配者の「合意」という「下からの正統性」を欠落させていたため、政権を私物化する「藩閥政府」という批判を甘受せざるをえなかった。そしてこの弱点は軍・警察という暴力装置で補完された。

ただ、明治十年代、明治政府は幕末期の政争の中で「オールジャパン」のシンボルとして認知させた天皇という権威を仰ぎ、反対派も認めざるを得ない「万国対峙(ばんこくたいじ)」という明確な目標を掲げ、さらに廃藩置県を経て整備された集権的な官僚組織と幕末以来の経験を踏まえた有能な官僚群を結集し、近代化された軍隊と整備されつつある警察機関という暴力装置を持つ、強力なものへと成長しつつあった。こうして成長した軍隊と警察が、最強と言われていた薩摩の士族軍を粉砕、実力も見せつけた。

自由民権運動は、「下からの正統性」の欠落を問題とし「国会開設」によるその解消を求める。それは、欧米的な近代の原理をもとに、「万国対峙」下での「参加のオールジャパン」を求めた「公議政体」論の復活であり、国家の基盤を国民の信任にもとめ、「国民国家」の内実を確実なものにしようというものでもあった。しかしその目標は達成、 政府と共有する点も多く、対抗軸としては「下からの正統性」(「民権」の尊重)の欠如や自由・人権といった「近代化」の「質」におき、あわせて政府の個々の政策に「ケチ」をつけるしかなった。その「ケチ」をつける大義名分が「日本の名誉」とか「国益」とナショナルなものであった。ここに、「民権」派の多くが「国権」派=対外強硬派へと移行するきっかけを見いだすことが出来る。そしてここを突かれる。

明治国家の側にも民権派の論議を無視できない事情があった。憲法制定と国会開設は、条約改正の「条件」である欧米風のグローバルスタンダードの実現という面から必要な事項であった。さらに国家の正統性を「国民」のなかに位置づけ、より強力な統治体制を打ち立てるためには農村を支える農村指導者や資本主義化を支えるブルジョアを支持勢力の内にとりこむ必要もあった。「憲法」制定と「議会」開設は、木戸・大久保時代以来、政権側にとっても実現すべき課題であった。

問題は、自らのヘゲモニーを維持したままの国会開設であり憲法制定であった。明治十四年の政変の対立点はここにあったし、憲法研究のためヨーロッパに向かう伊藤博文の悩みもここにあった。

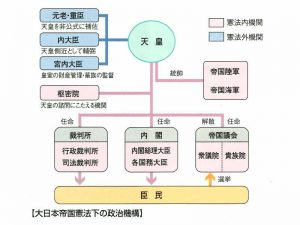

執行権力の独立と、国家機関としての「天皇」の分離

伊藤がヨーロッパ留学からもちかえった「解答」は、政府=執行権力に相対的な独自の権限を持たせることであった。国会を開設しても、執行権力は独立させて議会には手を触れさせず(議院内閣制原理の拒否)、君主=天皇からも相対的な独自性を保って、独自性をもって国政を運営するという手法であった。これによって、維新政府の後継者たちは、これまで通り、執行権を独占できる、はずであった。

しかし、この手法でも統治機関の「正統性」を国民に見いだすことは出来ない。やはり「天皇の信任」に頼るしかない。こうして、明治憲法においても、執行権力は「天皇」の名によって正統化され、「天皇」にのみ責任を負って国政を運営する形をとった。

ただ、伊藤は「納税者の権利を認めるのは当然」というまっとうな感覚はもっていたし、民権運動に引きよせられる諸階級をみずからの政権基盤に組み込むことで、政権の「下からの正統性」を担保せねばならないとの意識もあった。

同時に天皇親政が逆効果であることも理解していた。「生身の天皇」が政局に関与し、「目に見える形」での権力を行使し、国民からの批判の的になることは、「天皇の信任」によって執行権力の正統性を担保する「国家原理」自体を揺るがす危険性をもつからである。このような「天皇」の位置づけは天皇親政をめざす土佐閥や漢学者らを天皇の周囲から排除する過程を伴い、政治経験を積むことで政治家としての非凡な素養をみせ、親政への意欲ももつ明治天皇との対決をも意味した。しかし、天皇は、最終的に伊藤を選ぶ。執行機関の独立は「生身の天皇」からの独立という要素も持っていた。

東京書籍「日本史A」p73

伊藤は、内閣などの執行機関とは別に「国家機関としての『天皇』」を「整備」する。帰国した伊藤はまず宮内卿に就任、総理大臣となった後も宮内大臣を兼任、精力的に宮中制度を整備した。国家予算と分離した皇室財産を独立、皇室典範という憲法体系とは別個の法体系も整備した。執行権力から分離された「天皇」が、臨時勅令など判断を迫られた場合であっても「生身の天皇」に責任が生じたり個人的判断とならないためのシステムも整備する。その一つが枢密院である。天皇が臨席する「御前会議」であるが、実際には皇族や元老、大臣など参加者の合意を「天皇」の判断とみなし「天皇」の名で公布する組織であった。「天皇個人」の考えや判断は見えないし、極端にいえば不要だし、危険だともみなされた。さらに「生身の天皇」を補佐する内大臣や宮内大臣などもおかれ、独断を避けるシステムが作られた。このように、「国家機関としての天皇」は、「生身の天皇」が責任を問われないよう、何重ものバリアが張られることになった。

こうして、明治維新によって国民の前に姿を現した天皇は再び奉安殿の奥にひそむ「神聖にして不可侵」な存在となり、執行権力をはじめとする国家諸機関・装置を聖別する一方、政争などリアルな政局から超越し、対立するものの調停にあたるという、国家権力の「奥の院」としての存在感をもたされる。

執行権力の独立とエリート文武官僚の形成

執行機関の整備も進んだ。国会の影響を限定的なものとするため、国会=政党にヘゲモニーを奪われない執行権力づくりがすすめられた。太政官制に代わって内閣制が発足する。地方自治制度が整備され、軍も独立性を高めた。こうしたことによって、限定的ながらも国会開設によって、「国民」の声の背景に国家権力の中へ入ってこようとする民権派=「民党」の影響が執行機関に及ぶことを食い止めようとした。

政府=執行権力の「再生産」もすすみはじめた。薩長の「志士」らで形成した維新政府は、新たな知識の導入のため、留学経験や欧米知識が豊富で優秀・有能な人材を官僚として登用、執行権力を分与しはじめていた。熊本藩士出身の井上毅(いのうえこわし)は、岩倉の遺志をつぐ保守派として明治憲法や教育勅語制定などの中心となり、伊藤が進めようとした内閣の一体化や議会の権限強化を牽制する。東京大学(のち帝国大学)などで体系的に欧米流の行政学などを学んだエリートたちも、官僚として執行権力の運営に参加、行動しはじめる。かれらは強い国家意識に裏付けられた選民意識をもつ官僚層として政府内で存在感を増していく。

憲法制定・国会開設期の明治国家においても、権力の頂点には幕末の志士にルーツをもつ薩摩長州両藩出身の藩閥リーダー(のちに元老・元勲として位置づけられる)が君臨した。しかし、政策の作成・運用などの具体的な部分においては欧米的な高等教育を受けたテクノクラートが推進した。元老など実力者との間で公的・私的なつながりを得て派閥を形成、「天皇の信任」と「元老の信頼」を得て執行権力に参加する。こういった権力を「藩閥」権力と単純化することは、その姿を見誤ると思われる。

こうした変化は軍においても始まっていた。軍人と官僚という二つの顔をもつ「武士」出身者に占められていた軍隊も、軍備の近代化とともに専門化が進行、陸軍士官学校・陸軍大学校や海軍兵学校など出身のエリート軍事官僚が、藩閥とならんで軍の中枢に席を占めはじめる。かれらは軍人と政治家、二つの立場を巧みに使い分けてきた山県らと異なり、軍の立場に政治を従属させるという志向をもつグループでもあった。

藩閥政治・藩閥勢力という単純ないい方では、理解しきれない時代となりつつあった。

帝国議会開設とその意味

1889年明治憲法が制定され、翌1890年にはついに帝国議会がはじまる。これにより、内容はともあれ、「国民代表」を自称しうる勢力が国家権力の一角に登場、形式的ではあるにせよ「下から」の意見を組み込んだ国家の「正統化」が実現、税を負担したものはその負担に見合う発言権を保障しうるとの原理が認められた。

「『国民』の声」は議会の一角(「衆議院」)に封じ込められ、議会には天皇の藩屏である華族らを構成員とし、国民代表たる衆議院と同等の資格をもつ「貴族院」がおかれた。「天皇の信任」で正統化され法的にも整備された執行権力が存在し、そのもとに巨大化した官僚機構が、軍隊が存在した。さらに執行機関からも相対的独自性を与えられた天皇制諸機関も存在した。

議院内閣制を否定し執行機関の独立性を確保したことで、元老たちは開発独裁政権=維新政府にはじまる執行権力専制を、国会開設後にも引き継ぐことができた。国家諸機関・諸装置それぞれを天皇直属とし、それぞれの間のネットワークを極力つくらないことで、元老だけが「天皇の信任」のもとで、内閣・軍部・宮中・外交などにおいて横断的な権力を行使し、権力の中枢に居座るシステムを構築した。その正統性は「詔勅」にもとづく「天皇の信任」によって保障された。国会開設直前の黒田首相の「超然主義」演説はこうした自信の表れであった。

しかし、国会開催によってこのような自信は通用しないことを思い知ることになる。制限選挙であるとはいえ、国民(の一部)から選挙で選出され、納税者代表でもある衆議院議員のもつ「下からの正統性」という「権威」は侮れないものがあった。

民権運動の流れを引く民党は議会軽視の執行権力と真正面から対決、納税者としての予算承認権をタテに「民力休養・政費節減」を主張、予算の組み替えを求めてはげしくたたかう。

これは、執行権力独裁という統治形態の組み替えをもとめる要求でもあった。

初期議会~旧支配層と地主・ブルジョワジー階級の抗争の開始

このころ、松方デフレを経て産業革命が本格化し、日本においても近代資本主義が本格的に姿を見せはじめていた。新勢力としてのブルジョワジーが成長する一方、自作農が没落し寄生地主制が形成された。地主や地方ブルジョワらは地方名望家として地方社会の中核となっていった。

それまで執行権力独裁の明治政府において地主やブルジョワは蓄えつつあった力とその要求を正当な形で国家に反映させるルートをもっていなかった。自由民権運動は、没落しつつある士族層による運動であるが、有力農民(豪農⇒地主)層やブルジョワジーの政治参加要求でもあった。かれらは地方議会の整備などによって、まず地方政財界へ、さらに1890年の帝国議会開催によって国政にも進出、みずからの階級的利害を、議会を通し実現しようとしていた。

とはいえブルジョワジーはこれまでの開発独裁勢力の庇護下に成長し、松方デフレ下に行われた「官営事業の払い下げ」などによって急速に勢力を拡大したものであり、自由民権運動の主要な担い手であった有力農民たちも松方デフレを経て地主経営への道を本格化させていた。いずれも国家の政策によって成長したものであった。さらに地主が小作料を通じて獲得した資金は、鉄道などの国家的事業や産業革命に投入されており、かれらは明治国家にとって敵対的な存在でなかった。かれらは国家の政策によって多くの利益を引き出してきたし、今後も国家の政策によって新たな利権や収入源を与えることになる。かれらの政治参加要求はその階級的な要求と密接にかかわっていた。

さらに人間的なつながりで見れば、村落支配層の子弟は、高等教育などを経て、政府諸機関に官僚として組み込まれて、国家・社会の中に地位を得ていたし、さらなる地位を得る有資格者でもあった。学閥、閨閥などを通じて互いに結びついている存在でもあった。

初期議会から日露戦争へとつづく時期は、帝国議会に進出してきた諸階級が、権力を独占し続けようとする旧来の執行権力のかたくなな姿勢を前に対立と妥協を繰り返しつつ政治参加を実現していく時期であった。その過程で両者は激しく争い、おいつめられた政府はときには天皇の権威にすがり、ついには日清戦争という対外戦争に頼ることにすらなる。

日清戦後の権力の組み替え~新たな「オールジャパン」の成立

民党と政府(執行権力)は、初期議会において、激しく対立した。とはいえ、両者とも国家目標において大きな対立点をもつものではなかった。両者を歩み寄らせたものはナショナリズムであった。

初期議会において、両者は内政や条約改正にかかわり、激突を繰り返し、衆議院の解散と選挙、激しい論戦と短期間での解散というサイクルがつづく。1894年条約改正に反対するナショナリズムの高まりによって追い詰められた政府がふみきったのが清との対外戦争(日清戦争)であった。戦争はナショナリズムを噴出させ、国会内の対立は忘却させる。

日清戦争の開始とその勝利は、国家の構造を大きく変化させた。政府=執行権力は、ナショナリズムと利益誘導などで地方名望家を基盤とする議員たちの協力をとりつける手段を学び、政党に結集した議員たちも政権に協力するで利権を手に入れ、地位の安定し、得票に結びつくことも学んだ。こうして政府・執行権力と政党に結集したブルジョワや地主(「地方名望家」)は急速に接近、協力関係をつくり出す。かれらを権力基盤に組み入れることで、明治国家の支配は安定する。講座派的ないい方をすれば、「ブルジョワ・地主天皇制」が確立したといえる。

国会開設とその定着によって、成長しつつある「平民」の一部を「国民」として組み入れることで安定をもたらし、幕末期以来の途絶えていた「参加のオールジャパン」=「公議政体」が曲がりなりに成立したともいえる。しかし、この「オールジャパン」には、小作農や都市貧民、プロレタリアはもちろん、大部分の勤労者も含まれず、著しく不十分であり、能動的な「国民」に支えられた民主的な国民国家とははるかに距離があった。

しかし「参加のオールジャパン」が曲がりなりにも動き始め、議会が「国民」代表として権威を高め、執行権力との協力も本格化すると、「なぜ議会=『国民』代表が執行権力にかかわれないのか、執行権力の正統性は何なのか、」との疑問も生じる。執行権力専制の正統性に疑問がだされ、責任内閣制を求める声が高まる。

こうした情勢に対応して、伊藤が、伊藤流の政党政治をめざして結成したのが立憲政友会である。伊藤は、国家システムのなかに「国民」代表たる議会(衆議院)を位置づけ、傘下の政党をもつこと(それは明治国家をブルジョワジーと地主=地方名望家階級の基盤の上、「下からの正統性」を確保しようとすることの他ならない)で、執行権力との関係を安定させようとした。執行権力専制下の官僚たちのなかからも、政党を通じての政策実現をめざすべきと考えるものが現れ、立憲政友会などの政党に参加、政党と官僚が結びつくという保守政党の原型をつくっていく。

こういった伊藤の動きは、執行権力専制の継続をはかる山県や山県派官僚らにとって、国家のあり方を誤らせ、自分たちの権力基盤を脅かす危険な行為と見えた。伊藤を支持するものも少数であり、かれの構想自体、みずからが中心になって編成した明治憲法との整合性を欠くものであった。いったん動きはじめた制度を変えることは伊藤にとっても難しかった。

とはいえ、伊藤自身も、元老とその継承者による執行権力の優位は維持しつづけようとしていたし、山県らもブルジョワジーや地主たちを権力基盤に組み入れていくことを重要だと考えていた。両者とも、議会の手の届かない場所を設け、「天皇の信任」を背景に元老が内閣・軍部・宮中・外交などに横断した権力を行使し、議会がこれを協賛するという枠組みは崩そうとしなかった。「憂国の士」たる自分たちが「天皇の代理」としての「全能の権力」を得て国家を運営するという幕末の志士時代からつづくスタイルを譲るつもりはなかった。

条約改正と日露戦争~国家目標の「達成」

世界の主権国家体制の中に「半未開国」として組み込まれた日本は、その「屈辱」をバネに「破約攘夷」=「条約改正」を悲願として、「富国強兵」「文明開化」といった国家目標を打ち立て、強引な近代化を進めた。「欧米列強へ追いつけ、追い越せ」「一等国をめざせ」というスローガンは旧士族層や地主・ブルジョワ層においても否定しがたい権威を持った。天皇への求心力も、独裁的な明治政府が権力を維持し続けられたのも、この目標のためであった。開発独裁政権的な執行権力専制はこうした目標実現には整合的な政治システムであった。

1880年代後半、日本においても産業革命が本格化、生産力も急速に伸びはじめ、これを背景に中間層が形成されつつあった。日本を「半未開国」として規定した不平等条約の改正は、1894年におおむね実現、1895年の日清戦争の勝利によって台湾を植民地として保有する帝国主義国家の一員となった。

そして1904~5年の日露戦争では大国ロシアを破る。1910年には韓国を植民地とすることで、日本は帝国主義大国の一員となり、極東・西太平洋における唯一の「欧米風」近代国家とみなされるようになった。

このことは今後の日本の進むべき方向を迷わせることになる。列強の抑圧(「屈辱」)からの自立をめざすこれまでの「万国対峙」は大義名分を失い、富国強兵といったスローガンも、そのために「国民」に重い負担を求め得た明治政府への求心力も、急速に失われる。「屈辱」をバネとした従来の開発独裁のシステムも「時代遅れ」となった。

実際の「世界の一等国」とは軍隊の維持と植民地経営に巨額の費用を要する国家であり、つねに臨戦態勢の維持が必要な緊張し続ける国家であり、国民に巨額の重税をもとめつづける国家であった。その現実は日露戦争に勝利したはずの日本社会を沈滞した空気とした。それは幕末以来、日本が掲げてきた国家目標が失われたことからくる沈滞でもあった。

19世紀後期に生まれた「開発独裁政権」をひきついだ執行権力専制は、新たに生まれつつある近代帝国主義世界に適応したものに再定義された。「屈辱」をはらす「破約攘夷」としての「万国対峙」は、帝国主義的国際秩序を生き残るための「万国対峙」へと変わる。しかし、その大義名分は説得力にかけていた。

政府の都合に引きづられる形で「上から」つくられていった「国民」も二つの戦争を経ることで実質的な魂を与えられ始めた。戦争という形で自分たちから生命と税を奪っていった以上、当然自分たちにも参加の権利があると考える「国民」が生まれつつあった。にもかかわらず、政治への参加が認められず、国家の客体として位置づけられつづける。それは許し難いことであった。あらたな「参加のオールジャパン」が提起される。

こうしたなか、文字に示された形での「明治憲法」体制を解釈によって変更しようという合意が生まれはじめる。それは執行権力内部の制御機能を担っていた元老と明治天皇が生物学的な「死」を迎えはじめるなかで本格化しはじめる。それは彼らの死によって分散化の危機を迎える執行権力を責任内閣制に近づけることで再定義しようという立場であった。

なお、当初の国家目標であった=条約改正、「文明化」「帝国主義」化を達成化した、「アジアの一等国」となったとの自己認識の「副産物」が、福澤の「脱亜論」に先駆的にみられるアジア諸国への優越・差別意識である。この意識は、やがて国民とくに支配層の冷静な判断を誤らせ、破滅的な戦争へと日本を導き、現在においても悪影響を与え続ける。

<追記>

この内容を以下の内容でもう少し具体的に論じてみました。

2:明治憲法の制定と憲法体制(1980年代後半~1889)

3:憲法体制の整備と初期議会(1889~1894)

4:明治憲法体制の成立と展開(1894~ )