Contents

シベリア出兵と大戦景気、大衆文化の広がり

ロシア革命とシベリア出兵

なぜ「クリスマスまでに帰れる」と思ったのか

さらに、人々は知りませんでした。この間に工業や技術、とりわけ重化学工業がおそるべき勢いで発展し、19世紀の「牧歌的だった時代」の戦争とはまったく別物となっていたこと。だから、みんな「クリスマスには帰れる」などというお気楽な気持ちで、志願して戦場に行ったのです。

革命前のロシア

そのロシアが、またも戦争をするというのです。

レーニン ロシア革命の指導者で、ソビエト共産党を結成した。

ロシア革命

1917年3月、政府に抗議した女性を中心としたデモ。このデモが引き金となってロシア革命が発生する。

これに対し、皇帝ニコライ2世はある条件をつけて退位を決断します。「自分の息子である皇太子は血が止まらなくなる血友病という病気なので、かれを即位させることだけは許して欲しい」という条件です。ニコライは、優しい父親でもあったのです。

議会を中心とする臨時政府は戦争を終わらせようしますが、イギリスやフランスからすれば「自分たちを戦争に引き込んだのはロシアじゃないか、そんな勝手なことがあるか。ちゃんと戦え」といわれ、あっさりとあきらめます。

ソビエト政権と革命干渉戦争

サイクスピコ協定 英仏露三国による中東分割秘密協定 青・青紫がフランス、赤・赤紫がイギリス、紫は共同統治、ロシアは黒海東南沿岸、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡両岸地域を手に入れることになっていた。

シベリア出兵 兵士たちは国民の冷たい視線を浴び、出動していった。

東京書籍「日本史A」p101

第一次大戦自体は1918年11月に終わりますが、干渉戦争はつづきます。日本もアメリカからの誘いを受け、1918年に軍隊をシベリアに派遣します。しかし、アメリカから求められた数倍、一時は7万人を超えるという大軍で・・・。ちなみにアメリカは8000人程度の軍隊です。

シベリア出兵

帝国書院「図説日本史通覧」P249

しかし、恥をかいた陸軍は「リベンジを果たす」として北進論が今後の目標となります。「ソビエト軍・共産主義と戦い、シベリアに進出する」これが北進論です。

スタルヒン投手 日本プロ野球初の300勝を達成した。

二つほど余談をしておきます。この戦いは外国軍と革命軍・ソビエト勢力との戦いでしたが、他方では革命賛成派と反対派の内戦でもありました。革命軍が赤軍と呼ばれていたのに対し、反革命軍は白軍と呼ばれました。

「大戦景気」と日本社会の変容

「大戦景気」

戦争が始まると?・・ヨーロッパが武器や弾薬などを日本から買う・・。

貿易額の推移 帝国書院「図説日本史通覧」P250

二つ目、戦争はアジアの国々を困らせました。なぜ?

戦争している国がまず必要なのは・・軍需物資。外国からも買いますが、基本は自国で生産しますよね。でもそんなに工場は増やせないし、働く人も兵隊さんに連れて行かれ不足する。とすると、イギリスやフランスの工場や労働者は軍需目的が中心になり、平和的な産業は後回しになります。

ということで、 イギリスなどがアジアなどに輸出していた綿糸や綿織物などは「ごめんなさい。輸出できる余裕がありません。自分たちで何とかしてください」とね。

ヨーロッパの製品が来なくなったアジア諸国、とくにインドや中国では民族資本と呼ばれ資本家も生まれてきました。

しかし、それでは足りません。ヨーロッパ以外からということで、日本に綿糸や綿織物の大量発注が来るようになります。

「綿糸や綿織物をアジア(中国など)へ輸出」これが二つ目です。

「在華紡」の形成

ついでにいうと、工業製品を売るだけでなく、日本の紡績会社が中国に工場を作るようにもなりました。こうした紡績業を在華紡といいます。

戦後、中国が改革開放政策をとったとき、日本式の工場は、品質管理の仕方や合理的で効率的な作業手順「改善」の方法など、中国側が現代的な経営を知る機会になると歓迎されました。

しかし、考えてください。第一次大戦の頃、日本の紡績工場での働き方はどのようなものでしたか。年若い女工さんを雇い、長時間・無権利の低賃金労働。奴隷のように働かせ、時には暴力も用いる。こうしたインド以下的低賃金モデルの「日本的経営」を中国にも持ち込んだのです。しかも、日本の労働者の半分の賃金で。

こうしたやり方で作った製品は、中国人企業が作った製品よりはるかに安い製品も供給され、太刀打ちできない状況となります。

こうしたやり方が中国の人たち、とくに労働者や民族資本家たちにどのように受け止めたか、そしてどのような事態が起こるのか。「日貨排斥」という日本製品のボイコットは、在華紡の進出にともなう経済的な摩擦とその手法も背景にあったのです。

中国や韓国の人の頭をポカッとやるのはNG!!

そうそう、余談ですが、日本人はよく人の頭をポカって叩きますね。芸人なんかでは日常茶飯事ですし、友達同士でもじゃれ合う感じでポカポカやります。

ところが、中国では人の頭には魂が宿っていると考えるので、その頭を、たとえ冗談や親愛の情であったとしても叩くことはタブーです。韓国でもそうです。

以前、ダウンタウンの浜田に、何の気なしにポカッとやられた中国人のタレントが泣き出し、おたおたしていたのを見たことがあります。日本でどうってことのないことが世界では大問題になります。

こうした文化的違いもあって、のちに激しい反日運動につながっていきます。

アメリカの好景気がもたらした繁栄

日本も戦争で大もうけしましたが、もっともうけた国がありました。わかりますか。・・・アメリカです。

アメリカは新兵器を次々とヨーロッパに売り込み「連合国の兵器庫」と呼ばれるようになります。多額の金を貸しつけたことは前回話しました。

大もうけすると、ぜいたくもしたくなる。調子に乗った金持ちはどんなことを考えます?ファッションに金をかけます。今と同じですね。自分だけでなく、自分以上に嫁さんや彼女にも。「絹の靴下」とかシルクのスーツとかいうような贅沢(ぜいたく)品がどんどん売れました。

当時、最高級の絹・シルクを作っていたのは・・・日本。だからアメリカから日本へ絹の注文がどんどん押し寄せてきました。日本最大の貿易品である生糸と絹織物も絶好調になったのです。

「生糸や絹織物を主にアメリカに輸出」これが日本が「ボロものけ」した理由の三つ目です。

「船成金」

こうして貿易が活発化します。すると輸送手段が必要になります。何で運びますか。・・・船。こうして船関係の仕事が大もうけします。船を作る造船業。軍艦だけでなく商船もつくります。ヨーロッパでは「景気よく」船を沈め合っています!さらに船でものを運ぶ海運業。こうした業界はとくに羽振りがよくて、船成金などといわれました。

「成金(なりきん)」とは

成金の風刺漫画(和田邦坊画)当時の実話を元にしたといわれる。

東京書籍「日本史A」P104

「成金(なりきん)」ってわかりますか?将棋では前にしか進めない「歩」などの駒が相手側の陣地に入るとポコッと裏返って「金」という駒と同じ動きができるようになります。これを「成金」といいます。どこにでもある「歩」の駒程度の存在てしかなかった人が大化けして「金」の駒のような「大物」になる。「金」には「カネ」という意味もあります。このように急に金持ちになった人を、嘲(あざけ)りと嫉(ねた)みもかねて「成金」といいました。現在でも使うことがあるけど、聞いたことありますか?

教科書に当時の漫画(右の漫画)が載っています。「成金」が料亭で芸者さんを揚げて大騒ぎしたあと、靴を穿くための明かりがないということで、100円札に火をつけて明かりにしたという話。実話らしいけど、ほんまかいな。

カオナシと日本人

なんか、「千と千尋の神隠し」の「カオナシ」みたいな感じですね。

「カオナシ」 「千と千尋の神隠し」HPより

ぼくは、あの「カオナシ」を日本人そのもののように感じて仕方がないんだけど、気のせいかな。

「カオナシ」はかなりの人気キャラらしいけど、なんか身につまされるところがあるのでしょうか。

まったくの個人的な感想と余計な話でした。

化学工業発展と電化

ドイツと戦争をして困った事がおこりました。日本はドイツから化学肥料とか化学染料(糸を染める薬品)といった化学、「ばけがく」の化学だよ、なんかはドイツから輸入してきました。こうした化学工業は、ドイツの得意技でした。ところが、ドイツとの戦争になり、敵国から輸入するわけにもいきません。仕方がないと日本でも作ろうという動きがすすみます。化学工業が生まれてきました。

帝国書院「図説日本史通覧」P250

電気に対する需要も高まります。福島県の猪苗代湖に水力発電所が作られ、えんえんと東京まで送電線が引かれます。

東京の、つづいて全国の明かりがガス灯から電灯へと代わっていきます。

さらに、工場のエネルギー源も蒸気から電力へと変わっていきました。

この時代から、福島県は東京の電力供給地でした。

農村中心の社会から都市中心の社会に

調子に乗った資本家は、次々と工場を作り、会社をおこし、新たな事業に手を広げていきます。

好景気・バブル経済の落とし穴

新しく事業を拡大するのはいいんですが、この好景気が戦争による一時的なものであるということを考えず拡大するから問題です。ちょっと考えればすぐ分かるのにね。人間、ちょっと調子がよいと、後先を考えず、この好景気が永遠に続くと思って、自分の背丈以上の無茶をしてしまうのです。そして80年後、まったく同じように好景気に浮かれて、同じような結果を招いてしまいます。

先回りして余計なことをいいました。

農業国から工業国へ

とりあえずとんでもない好景気です。

輸出がどんどん伸び、これまでの輸入超過は一挙に輸出超過となり、国内に資金が流入してきます。これまでたまりに貯まった国の借金もいっぺんに支払うことができ、日本は借金国(これを「債務国」といいます)から金貸し国(「債権国」)へと姿を変えます。

日本経済を支えるのが、農業など第一次産業から、工業を中心とする第二次産業へと移行したんだから、「農業国から工業国へ」とまとめらます。

地域としてとらえると、「農村中心の社会から都市中心の社会へ」という風にもまとめられそうですね。

都市化・工業化の衝撃

帝国書院「図説日本史通覧」P250

会社が発展してきた結果、会社も大きくなり事務や営業といった部門で働くサラリーマン(俸給生活者)も増えてきました。こうした人を、新中間層と呼んだりします。

東京書籍「日本史A」P119

家と職場が離れたので、通勤ということが問題となり、家に帰るまでにちょっと寄り道ということで、いろいろな店も増えてきて、サービス業も盛んになります。

都市化が進むということは、基本的にはなんでもかんでも買わねばならないということでもあるのです。

そして何といっても主食である米の問題です。この時代はみんなものすごく米をたべていました。米しか食べなかったといってもいいくらい。

でも農村では米だけを食べることはめったにない。米以外のものも作っているからそれを混ぜたり、そばや小麦などでつくったものも食べていたんです。しかし都会ではなかなかそうはいかず、結局は米を買う。家に懐具合、実際は働き口によって食べる米のランクには大きな差があったらしい。外国産か国産か。痛んだものが多いか、白米か、玄米か、など。

物価の急騰と賃金の上昇

帝国書院「図説日本史通覧」P250

このようにして、都市化の進展にともなって、米不足が深刻化し、物価が上がり、人々の生活も厳しくなっていきます。

実質賃金ということ

賃金もあがるけれど、物価の値上がりには追いつかない事態が生じます。給料が上がったにもかかわらず、そのお金で買えるものは減ってしまうという現象もおこりました。消費ベースでいえば給料が下がったのと同じ事になります。こういったことを実質賃金が下がるといういい方をします。この考え方はぼくたちの今の生活のことを考える上で重要ですので、是非知っておいてくださいね。

こんな風に好景気にともなって、物価上昇、つまりインフレーションがどんどん進んでいったのがこの時期でした。

日本経済の分岐点?!

ふと、妄想してみるんですけど、この時期に資本家たちが、工場や会社を増やすだけでなく、もっと働く人の給料を上げて人々の生活を豊かにするという方法を採っていたら、のちの日本はどうなったのでしょうね。

米の値段が上がっていたから、小作料も下げられたはずです。

人々の生活が豊かになれば、国内の需要が高まり、国内市場が広がり、もっとハッピーな社会になるチャンスがあったんです。その絶好のチャンスだったのかもしれません。人々の生活を豊かにし、日本を豊かにして国内市場を拡大するという視点があれば、はるかにましな日本になっていっただろうな、などと思ってしまいます。

しかし、こうした道をとらず、安い賃金こそが安い商品を作り、輸出を拡大できる。小作人に豊かな暮らしは必要ない、それよりももっと小作地を広げようといった考えが、国民一人一人の生活が苦しいままに放置し、日本を戦争の方向にひっぱっていったんです。そして破滅します。

ちなみにこの時期、小作地率が最大になっています。

余談でした。

大正~昭和初期の人々の生活

都市化と洋風化、「職業婦人」の登場

ラジオ放送 1925年に始まり、ラジオ受信機はまたたくまに全国に普及した。

帝国書院「図説日本史通覧」p258

基本は都市化の進展と生活の洋風化です。さらに新中間層と呼ばれるサラリーマンや官僚といったホワイトカラーも増加し、女性の社会進出も進みました。大衆文化といわれるものも生まれてきます。

「職業婦人」の登場

女性の社会進出ということですが、女の人はどんな仕事に進出したのでしょうか・・?

東京書籍「日本史A」p120

明治以来の女性の仕事であった先生や看護婦なんかに加え、バスの車掌さんや電話交換手、タイピスト、あるいはデパートの店員などが花形の仕事で、「職業婦人」などとよばれました。

他方で都市化にともなって核家族化が進み、専業主婦が増えたのもこの時代です。

働く女性たちの多くは、冷たく好奇な目で見られました。多くは安い賃金で働かされ、男尊女卑の職場におかれ、教師を除き結婚と同時に退職することを求められました。通勤途上の痴漢も多かったのです。しかし、女性たちは収入を得ることで自立する力を持っていきました。そして結婚、そして離婚の自由を獲得するようになっていき、強固な家制度の基盤を掘り崩していきました。

洋装と「電髪」

ショートカットに洋装で歩くおしゃれな女性たちはモダンガール(モガ)と呼ばれた。

山川出版社「詳説日本史」P334

「衣」、衣服でいうとなんといっても洋装の普及です。

男性では洋装がふつうになり、女性も洋装が増えてきます。洋装に合わせ女の人の髪型も変わってきました。これまでは和服に合わせて髷という日本髪中心だったのが、ショートカットが広がり、おしゃれな人はパーマをかけるようになっていきます。昭和の初めころ、パーマは電髪なんて呼ばれていました。

「大正の三大洋食」

阪急百貨店の食堂とメニュー

帝国書院「図説日本史通覧」P259

かつての海軍基地の町がつぎつぎと『元祖カレーの街』として名乗りを上げている。 http://kaigun-curry.net/about

それから「とんかつ」。これは明治の後半以来、人気がありました。それをカツ丼という形にしたのは大正時代。

何時も出てくる副食物はコロツケ

今日もコロツケ

明日もコロツケ

これじや年がら年中コロツケ

アハハハ、アハハハ

こりや可笑し

ちなみにこんなことが試験に出るわけないかと思っているんじゃない?実は毎年出題していますが・・・。

小林一三と阪急電鉄グループ

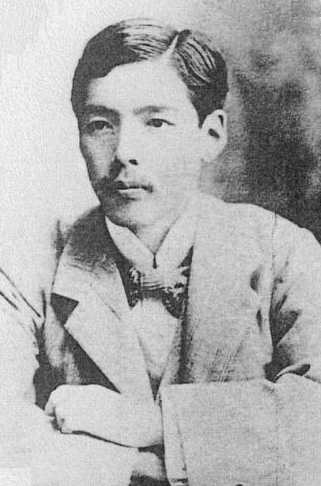

小林一三 鉄道事業に取り組み始めた頃の写真

こうした中、一人のアイデアマンがいました。かれは大阪の中心梅田から郊外に向かう小さな鉄道を敷く計画を知り、銀行を説き伏せて、経営しはじめます。当時は田んぼや畑の多い人けのない場所を走っている電車で、一見すれば、将来性がないと思われそうな鉄道です。しかし彼は考えました。逆転の発想をしたのです。

帝国書院「図説日本史通覧」P259

郊外への住宅の広がり

「乗る人がいないのなら、乗る人を作り出せばいい」、まず考えたのは「自分たちの会社で、住宅を作り、多くの人にそこに住んでもらう」

とい考えたのです。沿線にある素敵な住宅、サラリーマンでもなんとか手が届きそうなちょっと贅沢な「文化的な」住宅を次々と建てました。郊外だから土地は安いよね。しかも月賦なんて制度も取り入れます。

「うちの鉄道に乗ると大阪の町までそんなに時間はかかりません。環境は抜群、しかも支払いは月賦です」と大々的に宣伝し大成功。こうして郊外に文化住宅が続々と建ちはじめ、これに刺激されて、他の業者も同じようなことをはじめ、気持ちのよい郊外住宅街が形成されていきます。

「阪急百貨店」

このアイデアマンを小林一三といい、のちに阪急電鉄となる私鉄の経営者でした。

阪急電鉄本社ビル。この一階にデパートを誘致した。

山川出版社「詳説日本史」P334

さらに、郊外に住んでいる人が買い物にいくために鉄道に乗ってもらおうとターミナルである梅田にデパート(のちの阪急百貨店)を作りました。

現在、梅田(大阪駅周辺です)はデパートの激戦区として有名です。

宝塚少女歌劇とカチューシャの唄

東京書籍「日本史A」p119

さらに小林は当時流行であった活動写真、映画事業にもも乗り出しました。

西武電鉄の堤康次郎は軽井沢を高級別荘地として開発、箱根を日本有数のリゾート地として開発しました。

活動写真と弁士

当時の映画は、活動写真といいました。多くは音が入っていない無声映画で、弁士という人がセリフや風景描写を一人でしゃべり、映画館専属の楽団が演奏をしていたのです。

ちなみに、音の入っている映画はトーキーといいました。

演劇・レコード・流行歌・ラジオ放送このように映画や演劇などもさかんになりました。松井須磨子という女優が演じた演劇「人形の家」は大評判となり、1914(大正3)年発売された演劇「復活」の主題歌「カチューシャの歌」はレコード売り上げが二万枚という流行歌となりました。

教育の定着と大衆文化の発展

学校教育制度の整備 帝国書院「図説日本史通覧」P241

教育制度の整備

このころになると、義務教育がほぼ定着し、中等学校、現在の中学と高校をあわせたような学校へ通う子どもも増え、その上の高等学校も増加しました。

これまでは国立しか求められなかった大学ですが、私立大学も認められるようになり、高いレベルの教育を受ける人たちも増えてきました。

多くの人は六年間の尋常小学校で終わりましたが、あと2年間の高等小学校へ通う子どもたちも増えてきます。さらに、講義録という通信教育で勉強する人も増えてきました。貧しくても勉強したいときは、先生の養成学校であり、学費がかからない師範学校に進学するという道もありました。

山川出版社「詳説日本史」P310

こうした教育の発展、識字率の上昇を背景に、日本の文化レベルが上昇してきたました。

山川出版社「詳説日本史」P336

「円本」「岩波文庫」と「立川文庫」また1円という安い値段で本が買える「円本」が発売され、安い値段で世界や日本の古典がよめる岩波文庫なども発刊されました。

ニヒルな剣豪机竜之介を主人公とした新聞小説「大菩薩峠」は大正時代を代表する大衆小説といわれます。

こうした経済や社会の変化、国民の文化水準の高まりと文化の大衆化などが大正デモクラシーと呼ばれる時代の風潮の背景となっていたのです。