Contents

幕藩体制(2)~宗教政策と鎖国

<授業プリント>

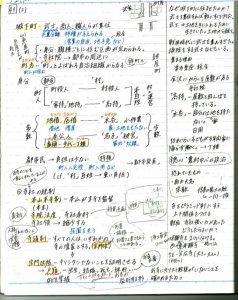

<生徒のノート(板書内容)から>

幕府の宗教政策

「徳川の平和」を脅かす?宗教勢力

浜島書店「詳説日本史図説」P154

信長がいちばん苦しんだのが石山本願寺などの一向一揆、一向宗(浄土真宗本願寺派)に組織された武士や農民だった。

家康も、かつて家臣の多くが一向一揆に参加して抵抗されたという苦い経験もある。

幕府は、それぞれの仏教の宗派に対して、寺院法度を出し、各宗派にたいし、本山を中心とするピラミッド状の組織を作らせ、末寺の責任を本山に責任を持たせた。

寺院を役所として利用~仏教の変質

山川出版社「詳説日本史図説」P148

誕生・結婚・死亡・旅行など人生の重要なイベントは、お寺に届ける必要が出てくるし、「パスポート」?!もお寺が発行する。

こうして、お寺には宗教的とはいいにくい顔が生まる。

書類発行の手数料、葬儀や法事といったイベントでのお布施という収入が保障され、檀家は寺を維持するための責任を負わされる。

寺は役所としての機能をもち、経済的には安定する。

かわりに、江戸時代の寺院・宗教の多くは牙を抜かれ、いわゆる「葬式仏教」といわれるようになったという指摘もある。

逆に江戸時代こそが、村々に寺が作られ、本当の意味で仏教(と民間の信仰が融合したもの)が人々の中に深く浸透していった時代という指摘もある。

幕末には儒学や国学など学問の影響をうけ知識人のなかから仏教不要論が公然と語られるようにもなる。

キリスト教弾圧へ

豊臣秀吉「バテレン追放令」(1587)

しかし秀吉はキリスト教布教と貿易を天秤に掛けていたみたいで、大名による信仰の強要や寺院の破壊を禁止し、宣教師の国外退などを求め、大名のキリスト教信仰を届出制にしたが、個人のキリスト教信仰自体は禁止していない。

江戸幕府の禁教政策

「島原の乱」の発生

この反乱は、幕府にキリシタンに対する恐怖を植え付けるに十分であった。

江戸幕府の外交政策=「鎖国」政策

「鎖国」政策へ

山川出版社「詳説日本史」P180

え、わからない。特定の外国と以外は国交を持たない政策、小学校でもやったね?わからん?誰か分かる・・、

え、ポルトガル? ほかには、中国?中国ってヨーロッパだった?

1639年ポルトガル船は、いくら禁止しても宣教師を乗せてくるとして日本への渡航が禁止された。一般にはこの1639年(語呂合わせは「広(ヒロ)く柵(サク)をつくる」)が鎖国開始の歳とされる。すでにスペインとイギリスは日本から手を引いていた。、ヨーロッパ諸国で日本貿易を続けたのは…

そう、オランダのみとなる。

「鎖国」という言葉

鎖国政策の背景

幕府による貿易統制~糸割符制度

主にポルトガル船が日本の港に来港するなど

活発な南蛮貿易が行われていた。

浜島書店「新詳日本史」P155

ターゲットはポルトガル船だ。

ポルトガルが主に扱ったのは、実は中国産の生糸(絹糸)だった。ヨーロッパの商品が中心に見えるけど、ヨーロッパから大量の荷物を持ってくるなんてリスクが大きすぎる。

中国産の生糸を高く売りつけて大もうけする。

1、ポルトガル人に大もうけさせて、他方、日本の財(銀など)が流出する。

2、大商人や大名の収益源となる。とくに大名統制の面からは問題。この時期は豊臣氏も生き残っている…。またキリシタン大名が優遇される。

3、石高の低い大名であっても貿易によって大きな利益を得られる。米の取れ高(石高)による秩序を重視する幕府とはちがう原理がうまれる。

4、貨幣経済の中に日本を巻き込む恐れがある。幕府が進めようとするコメ中心の経済秩序に反する。

山川出版社「詳説日本史図説」P151

そして、その商人たちに、安い価格しかポルトガル人に提示させない。

こうして、ポルトガルは泣く泣く安い値段で生糸を売り渡し、ぼろ儲けは不可能となる。

こうして貿易は幕府のコントロール下におかれ、西国大名たちは貿易に関与しにくくなるし、銀などの流出も抑えられる。幕府が目指す、コメ中心の経済秩序への影響を最小限でき、違う原理がもちこまれることはなくなる。

西洋文化というリスクの遮断=「ガラパゴス化」の進行

日本の人々が、世界の文化に接れること自体が問題であり、「徳川の平和」へのリスクなのだ。

自分たちと違う世界があり、違うものの考え方をする人がいること、大切な農耕の手段である牛を殺して食べる人がいること、それが旨い?!のだということを知ることなどなど。

「唯一絶対の神」がいて「他の神仏を崇拝することは誤り」と説き、「人間が神の下に平等だ」と考えるキリスト教はリスクの最たるものである。

人々が新しい知識を得ること自体が、「平和モードの維持」「徳川の平和」ということから考えればリスクなのである。

外からの世界からの刺激を遮断する

日本人の海外進出(17世紀初頭) 日本人は東南アジア各地に進出、各地に日本人町を形成していた。(浜島書店「新詳日本史」P155)

日本では「民には都合の悪いことを教えたり考えさせたりしないで、支配者に頼らせれば良い」という誤った理解をされてきた。

幕府の中には、この誤った理解のような考えがあった。

百姓には「しっかり働き、年貢を納めさえすればこんなに楽なことはない」などという「期待される日本人像」を上から示し、これとは違う原理が入りにくくしたのだ。思考の枠を広げにくくし、日本人を「井の中の蛙」状態にしたのだ。

日本のガラパゴス化がすすむ。

ガラパゴス諸島では生物が独自の進化を遂げ、陸上生物のイグアナの一部は水中での食糧確保が可能になった。(ウミイグアナ)Wikipedia「ガラパゴス諸島」

ガラパゴスというのは南米の沖合にある孤島ガラパゴス諸島のことで、大陸から離れていたため、島に住む生物が他の地域の影響を受けずに独自の発展を遂げたという事実から来ている。

日本の携帯電話も、性能では世界最高水準でありながらも、国内だけで独自の発展を遂げたため、世界からは見向きもされずiPhoneなどのスマホに完敗してしまったという意味でいっている。

だから日本はダメなんだ。世界から立ち後れている。小さいところに自分たちだけで集まり、縮こまって世界に目を向けられないし、世界に挑戦しない。近代の原理である民主主義や基本的人権という考えがいまだに定着していない…。

「ガラパゴス化」って、「悪」?

しかし、心のもう一方で

という気持ちもある。

オランダ使節が江戸にくると、定宿長崎屋には多くの蘭学者がつめかけた。帝国書院「図録日本史総覧」P155

現在、日本が誇るべき多くのものも、この時期に洗練されたものが多い。

さらに、幕末以降、日本が恐るべき勢いで世界の知識を吸収できた背景にも、江戸期のガラパゴスで純粋培養されたものが大きな役割を果たしたように思える。

我々は、鎖国によってもたらされた負の遺産とともに、江戸時代というガラパゴスの中で育った「遺産」も評価し、継承していくべきである。

「宗教改革」の波及

戦国時代から江戸時代の初めごろ、ヨーロッパはどんな状態だったのか。

宗教改革 カトリックとプロテスタントの間で凄惨な争いが繰り広げられた。図は1571年フランスで発生したサンバルテルミの虐殺。

一つ目は時期的にはやや早いが「ルネサンス」。イギリスやオランダはこの時期が中心で、シェークスピアなんかは家康らと同時代人だ。

二つ目は今やっている「大航海時代」。

そして三つめは「宗教改革」

ドイツ人のルターたちが、西ヨーロッパのキリスト教会の総元締めであったローマカトリック教会に疑問を投げかけた事をきっかけに、西ヨーロッパのキリスト教が分裂、新しくプロテスタントというグループが生まれた改革が宗教改革だ。

このことは、日本に微妙に影響する。

キリスト教を伝えたフランシスコザビエルは、ヨーロッパで押され気味のカトリックをアジアに広げることで失地回復を果たそうとして作られたグループ、イエズス会の最高幹部。かれがきた背景は、宗教改革である。

オランダは、カトリックの中心のスペインからの独立戦争をすすめていた。そしてオランダも海に乗り出し、世界中でスペインなどと戦いを繰り返し、ポルトガルの拠点なんかを奪い取った。現在のインドネシアではポルトガルだけでなくイギリスさえも追い出している。

ヨーロッパ各国が、貿易の覇権を争っていた時代だ。

ちなみに、イギリス人やオランダ人を、スペイン人ポルトガル人の南蛮人と区別して、紅毛人と呼んでいた。

二人の「紅毛人」の登場

ウィリアム=アダムス(イギリス人)彼をモデルにしたドラマ「SHOGUN」は世界的ヒットとなった。

4隻で出航したんやけど、途中でスペイン船に襲われたこともあって、残ったのは1隻。それもボロボロ状態で、1600年、ちょうど関ヶ原の合戦の年、日本に流れ着いた。ポルトガルの宣教師たちは「彼らは海賊だから死刑にしろ」と幕府に働きかけたらしい。

それが逆効果になったのか、興味をもった家康はオランダ人ヤン=ヨーステンと、航海士として乗り組んでいたイギリス人のウィリアム=アダムスの二人を江戸に呼んで話を聞いた。気に入った家康はこの二人を徳川幕府の外交顧問とした。

ちなみにヤンヨーステンが住んで場所が…この人の名前「やようす」という音…からくる八重洲(やえす)、そう東京駅の銀座側の出口、この地名はこの人の名前から出た。

俳優。三船美佳のお父さん?!)立派な顔をしていた。

「日本の四つの窓口」

<生徒のノート(板書事項)より>

当時、日本は4つの窓口で四カ国および一つの地域と接触していたとされる。

山川出版社「詳説日本史」p183

まず、4つの国ってわかる?

まずは、オランダ。そのほかには、もう出ない?ポルトガル?イギリス?

ヨーロッパの他の国はでていった…。だから、アジアの国。

そう、中国(当時は明、17世紀中期以降は清)。

そして、あと一カ国。これは難問かな。いまは日本の中に組こまれてしまって

いるけど。え、蝦夷地。これがさっきあげた一地域。

北海道といえば…?そう、沖縄。

当時沖縄には琉球王国という国があった。これで四カ国。

長崎口~オランダと中国

長崎港 中央にオランダ人の居留地(出島)、その左手に唐人屋敷が見られる。帝国書院「図録日本史総覧」P155

オランダとの窓口は、そう長崎、出島という埋め立て地にオランダ人は隔離して住まされた。いってみたら分かるけど、かなり狭いところだ。ここから出してもらえなかったんだから、オランダ人はかなり強いストレスを抱えただろうね。

朝鮮との国交回復~朝鮮通信使の派遣

江戸幕府が生まれる直前の指導者は…秀吉。秀吉は朝鮮に対し、侵略を行っていたんだ。いわゆる朝鮮出兵だ。

「自分は朝鮮出兵には反対だったし、朝鮮にも渡っていない」

と、責任を秀吉に押しつけ、新たな政権ができたことを大いにアピールしたんだ。

また、朝鮮と日本の間にある…そう、対馬。この藩も、ある意味では日本の問題点を認めるような形で、外交関係改善のために努力した。

朝鮮側にも、事情があった。

朝鮮出兵で日本側はかなりひどいことをしている。

たとえば、大蔵経と呼ばれる大量のお経の版木を持ち帰ったりしたり、朝鮮人の首の代わりに耳や鼻をそいで日本に持ち帰ったり。

それ以上に「持ち帰った」のは、朝鮮人技術者だ。

当時、日本は茶道ブームであり、朝鮮の陶器をみんなほしがっていた。だから、日本の大名たちは朝鮮の陶工(陶器を作る人)を大量に連れ帰った。

朝鮮の側からすれば、彼らを朝鮮に連れ帰りたい。そこで、日本側の話に乗ることにしたのだ。

狩野安信『朝鮮通信使』大英博物館蔵。1655年・承応4年・孝宗6年https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/KoreanEmbassy1655KanoTounYasunobu.jpg

そして、この朝鮮との窓口の役割をしたのが対馬藩である。

松前口~アイヌと松前藩

帝国書院「図録日本史総覧」P157

琉球王国の成立~「世界の架け橋」

万国津梁の鐘(沖縄県立博物・美術館蔵)琉球王国がアジアの中継貿易の中心として反映したことを記している。

とするとどういうことが起こる?明にものを売りたい人、明から物を買いたい人は琉球に殺到することになる。こうして琉球の那覇などの港には、東アジアや東南アジアの国から船と物資が集まり、すごい盛況となっていたんだ。

その様子が、現在、沖縄県立博物館に保存している鐘の銘に記されている。

「沖縄は万国の架け橋である」と。

薩摩藩の侵略

そうしたなか、現在の鹿児島県にあった薩摩藩(島津藩)が琉球にいちゃもんをつけた。

「『日本』で琉球の漂流民を保護し送り届けたのにあいさつがないとはけしからん」と。これを口実に、1609年薩摩藩が幕府の許可も得て、琉球に攻め込んできたのだ。

琉球王国は中国と薩摩に両属することに!

浜島書店「新詳日本史」P157

ところが、よく考えると、琉球王国の収入の源泉は明との貿易だ。そこで、薩摩藩は考えた。「琉球王国はこれまで通り明(滅亡後は清)の属国として朝貢関係を維持させる。そして、その収益を薩摩藩がごっそりといただくのがよい」

こうして、琉球王国は中国(明→清)の属国であるとともに、日本の一部である薩摩藩の属国でもあるという、両属の関係におかれる。琉球王国からすれば、たいそうな儀礼を重視するがとくに何か口出しするわけでもない鷹揚な中国側と、いちいち口を出し財産を奪っていく薩摩藩と、どちらと仲良くしたかったのかは言うまでもない。

こうして、薩摩藩を窓口にして琉球王国、そしてこれを経由しての中国という窓口が成立することになる。

薩摩口~昆布のルート

日本人は高いかべに囲まれてしまう

こうして、江戸期の日本人は高いかべの中に封じ込まれた。こうして日本は「ガラパゴス的進化」を遂げていく。

こうして、江戸期の日本人は高いかべの中に封じ込まれた。こうして日本は「ガラパゴス的進化」を遂げていく。しかし、この狭い窓口から必死になって外を見よう、さらに窓を広げようとした人々もいたのも事実だ。

なお、かべの監視人たる幕府は、外のことも知らねばということで、オランダ船がくるごとに「阿蘭陀風説書」を提出させていた。