<前の時間:普通選挙法と金融恐慌>

Contents

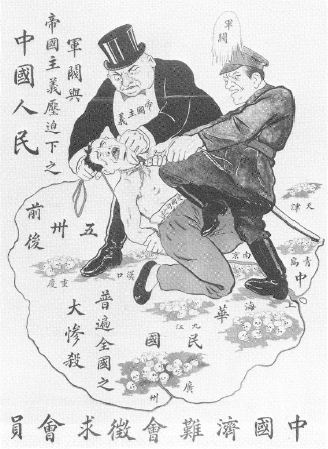

中国統一の進展と田中積極外交

大正から昭和へ

天皇の在位と年号(元号)を一致させる一世一元制は明治に始まった制度ですが、明治天皇の在位期間と「明治」の年号はずれいるので、名実ともに一世一元となったのは「大正」が最初です。

時代の変わり目

天皇即位式での隊列 東京書籍「日本史A」P123

とはいえ、不思議なことに元号と世の中の変化は奇妙にシンクロしています。

実際の画期をどこにおけばいいのでしょうか。

なぜ田中義一内閣か。この内閣の下で、国際協調から対外強硬への転換、治安維持法体制ともいえる思想統制の本格化という昭和前半のキーワードがはっきりと姿を見せるからです。

田中義一内閣の成立

1927(昭和2)年、第一次若槻礼次郎内閣が、金融恐慌と枢密院の「いじめ」によって崩壊。田中が政友会総裁として総理大臣に指名されました。

田中内閣がまず行ったのは前回見た金融恐慌からの脱出です。そして並行しながら進めたのが積極外交=対中国強硬策でした。

辛亥革命以後の中国情勢

辛亥革命と袁世凱

中国では、1911年、明治が終わる前年、辛亥革命が発生し、翌1912年の正月にアジア初の共和制国家中華民国が成立、臨時大総統に孫文が就任しました。そして「平和的」に清が滅びます。最後の皇帝は宣統帝、本名が愛新覚羅溥儀(あいしんかくら・ふぎ)です。当時6歳、物心がついたら元皇帝になっていたという変な人生ですね。その運命に逆らおうとしたため、おかしな役回りを演じさせられます。

清を「平和的に」滅ぼしたのが清の軍隊を仕切っていた袁世凱(えんせいがい)です。袁は考えました。「革命派を鎮圧することは簡単だ。しかし、清が立ち直ることは不可能だ。」そこで袁は孫文らに条件を出します。「孫文の地位を譲ってくれたなら、平和的に皇帝をやめさせて清を滅ぼしてあげよう。」と。「断ったとして、私の軍隊に勝てますかね」と脅しもかけたでしょう。

袁には軍事力だけでなく、列強の支援と資金もありました。孫文らは申し出を受けざるを得ませんでした。

こうして袁世凱は清を滅亡させ、中華民国臨時大総統となりました。選挙は行われ、革命派が勝利しましたが、袁は権力を渡さないどころか革命派指導者を暗殺、革命派を弾圧、正式な臨時大総統に就任、議会も解散しました。

日本が21か条要求を突きつけたのはこのころです。日本の要求を最終的には受け入れたことへの反発も生まれるなか、袁は皇帝となることを宣言しました。

軍閥の割拠と北京政府

こうして、結果として、中国全土に自前の軍隊を持つ親分である軍閥が出現します。戦国大名をイメージすればいいかもしれません。かれらは列強とも結びながら各地に割拠します。

首都・北京では袁の部下でもあった軍閥たちが抗争を繰り返し、めまぐるしい政権交代がつづきました。寺内内閣が多額の資金を貸付けた西原借款の相手・段祺瑞もこうした一人でした。混乱に乗じて、東北部(「満州」)奉天(現・瀋陽)の軍閥張作霖は、北京への進出をすすめました。日本軍の援助を受けながら。

五四運動と第一次国共合作

五四運動 中国での大衆的な民族運動の画期とされる。 東京書籍「日本史A」P102

共産党の設立を知った孫文は考えます。「ともに中国を列強の支配から独立させ、新しい中国を作ろうとする仲間じゃないか。ぜひ一緒にやりたい」と。

こうして国民党は共産党員が個人の資格での入党を認めました。この時期の国民党と共産党の協力を「(第一次)国共合作」といいます。

1924年には、これまでの革命の理念「三民主義」(「民族・民権・民生」)に加える「新三民主義」として、「連ソ・容共・扶助工農」を掲げます。社会主義国ソ連と連帯し、共産党を受け入れ、労働者農民を助ける政策を進める、という内容です。

広州「国民政府」と孫文の死

蒋介石 黄埔軍官学校の頃のもの

五三〇事件と中国共産党

その上海共同租界で、日本人経営の紡績工場で発生した労働者解雇にかかわるトラブルがきっかけです。5月30日、連帯しようとした中国人のデモにイギリス人警察官が発砲、事態は一挙に拡大、上海全土で工場が操業を停止するゼネストへと発展、20万人以上が参加しました。ストライキは香港や広州にも広がり、香港では16か月にもおよびました。

浜島書店「新詳日本史」P267

共産党員や孫文の遺志を大切にする人からすれば、こうした動きは「反列強、反帝国主義の立場で新しい中国を作っていこうとする」動きと見えます。しかし工場経営者である民族資本家からすれば危険な行為とみえますし、イギリスなど列強との協調を重視する人たちにとっても面白くないものでした。

北伐の開始と「中国不干渉」政策

北伐と山東出兵

帝国書院「図説日本史通覧」P265

「伐」の字は「門構え」なしで、木を「伐採する」(=「きりたおす」)というときによく使われます。それにたいして軍閥の「閥」は門構えがいるので注意してください。

北伐とは北に向かってすすみ「軍閥を伐採(ばっさい・切り倒す)する」というイメージでとらえてください。

北伐軍は中国国民の支持を受け、軍閥を排除しながら北上、長江流域に達しました。

浜島書店「新詳日本史」p269

上海クーデタ・「国共分離」と北伐の再開

なお、幣原はこの動きをつかみ、裏工作にもかかわっていた、ともいわれています。

このように中国情勢が切迫しはじめた時期、若槻内閣が崩壊、田中義一政友会内閣が成立、中国への内戦不干渉をかかげるハト派色の強い幣原外交は否定され、政友会の主張する積極外交が始まります。

田中義一「積極」外交の開始

山東出兵と東方会議

1927年5月、日本軍は山東省の「在留邦人の生命・財産の保護」を名目に軍隊を山東省に派遣、北伐の北上を妨害しました。(第一次山東出兵)

つづいて、6月には中国関係の外交官・軍人を東京に集めて、東方会議を開催、中国政策を討議しました。ここで確認されたのは、満州・内蒙古(「満蒙」)に日本は重大な利害関係を持っていること、これが奪われそうになった場合は武力を行使する事も辞さないということであり、戦後総理大臣となる外交官・吉田茂はこの地域を中国から分離する強硬論を主張しています。会議では中国本土でも「居留民保護のためには軍隊を出動する」ことと示唆するなど、幣原とは打って変わった「積極外交」をうちだしました。

ちなみに、「居留民保護」ということばについて見ておきます。そこに住んでいる日本人の生命・財産を守るために軍隊をだして保護することですね。

済南事件

東京書籍「日本史A」P117

1928(昭和3)年4月、蒋介石は、第一次山東出兵などによって中断されていた北伐を再開、山東省に進出しました。すると田中内閣は山東省への派兵を決定、山東省内陸部の済南の町で国民革命軍との間でかなり激しい戦闘となりました。この名目も在留邦人の保護でした。これが第二回山東出兵(済南事件)です。

北伐軍の前で「とおせんぼ」をした形です。日本軍がさらに軍隊を増強すると、国民革命軍は全面衝突を避けて、済南を迂回、北京に向かいました。

張作霖爆殺事件

山川出版社「詳説日本史」P342

ところが列車が奉天の町に入ろうとする直前の立体交差のところで、仕掛けられていた爆薬が爆発、張作霖は死亡しました。(張作霖爆殺事件)

この事件を起こした中心人物は、関東軍高級参謀河本大作大佐。混乱に乗じて新政権を打ち立てる計画でしたが、準備不足から張作霖を殺しただけという結果となりました。

細かい事には「丁寧な準備」をするが、全体的な展望にしたがって行動したり、その行動をおこなえば日本や世界がどう反応するかといったことを考えない。とりあえずやってしまえ!というのが日本の軍隊とくに陸軍の思考方法みたいです。

北伐の完了

関東軍や吉田茂ら、「満蒙分離」をめざしていた連中からすれば最悪の結果となりました。ショックだったでしょうね。人間として常識的に考えれば分かることを、考えられなかったのです。

張学良軍の国民政府への参加で北伐は完了しました。この一連の過程を国民革命という時もあります。

この新しい政権を世界は承認します。アメリカも、いったんは敵対したイギリスも、国民政府を承認、不平等条約改正交渉にも応じます。

満州某重大事件と天皇の激怒

田中の死をしった天皇は「若気の至りであった」と述懐していますが、田中のいい加減さに、28歳の若者は耐えられなかったのでしょうね。

治安維持法体制の成立

「普通選挙」の実施

第一回普通選挙での各政党のポスター

帝国書院「図説日本史通覧」P264

選挙では、無産政党と呼ばれた社会主義政党も4.7%の得票をし、8議席を獲得しています。非合法下の共産党も運動に加わっていました。左派の労働農民党からは山本宣治らが当選しています。

三一五事件と特高警察

この勅令の承認に強く反対しつづけたのが、労働農民党で当選した山本宣治です。山本は、特高警察などでの拷問の実態を国会で明らかにして反対をつづけました。

山本は、1929(昭和4)年3月下宿で右翼に暗殺されます。警察の監視下におかれていた山本の宿舎、なぜかその日だけ監視がいなかったといわれています。

山本の奮闘は無駄であったわけではありません。治安維持法の緊急勅令事後承認案には反対が170票(賛成249票)、民政党の大部分は反対票を投じました。

治安維持法を主に運用する機関が特別高等警察(「特高警察」)です。共産党などへの弾圧強化の動きを受けて、1928年7月特高警察(「特別高等課」)は全県に設置されました。

治安維持法体制の確立

東京書籍「日本史A」P126

ある統計(治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟)によると、特別高等警察(特高警察)などによる拷問で虐殺されたり獄死した人は194人、獄中で病死した人が1503人にのぼっています。

「蟹工船」などで有名なプロレタリア作家小林多喜二や「講座派」経済学の野呂栄太郎も「取調中」に命を奪われました。

逮捕された人数は数十万人におよぶといわれ、厳しい拷問や説得によって考え方を変えたり(「転向」といいます)、沈黙を余儀なくされた人もいました。他方、「転向」を拒否して18年間も牢獄にいた人たちもいました。

このような、思想弾圧が恒常化し始めて来たのも田中内閣の時代でした。

動き出した「戦争の歯車」

田中義一の銅像 故郷の萩市には大きな銅像が建てられています。

国内的には、共産党に対する二回の弾圧をすすめるとともに、治安維持法を改悪、特高警察も整備するなど、国民の思想統制を本格化しました。

それでは、起立、はい、ありがとうございました